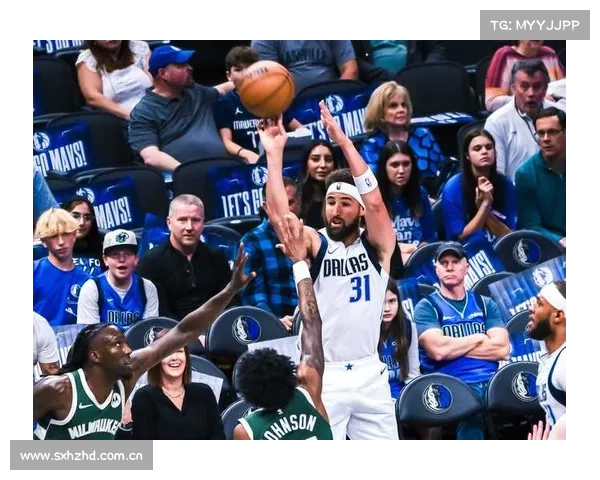

季前赛官方频现统计错误 得分混乱与球员虚打引发关注

在近年来的NBA季前赛中,官方统计错误、得分混乱与所谓“球员虚打”现象频繁引发球迷、媒体和业内人士的热议。本文首先在摘要中对这一系列现象做出整体梳理:尽管季前赛往往被看作是球员磨合、战术调试的实验场,但过于频繁的统计错误、比赛得分差错,以及球员为追求数据而刻意“刷分”的倾向,正在侵蚀比赛的公信力与观赏价值。接下来,文章将从四个方面展开分析:一是官方统计体系的脆弱性及其根源;二是得分混乱对比赛公平性与统计意义的影响;三是“球员虚打”行为的动因与危害;四是联赛、球队与球迷之间信任的裂痕。最后,文章总结归纳以上各点,提出对未来季前赛应如何修正与改进的思考。通过对这些现象的深入剖析,我们希望能推动联盟、媒体和球迷共同警醒:即便是“无关紧要”的季前赛,也不应被放任成为统计错误与虚假表现的温床。

1、官方统计体系薄弱根源

首先,季前赛在资源投入与监管力度上通常不如常规赛。这意味着很多比赛可能配备更少的统计人员、更简化的数据审核流程,以及更容忍的失误空间。在这种情况下,细微的漏记、错记或重复记分就有可能短时间内累积,最终形成明显偏差。

其次,比赛中采用的实时统计系统、电子设备以及与电视转播数据接口的同步机制也可能存在兼容性或传输延迟问题。特别是在临场切换镜头、暂停、犯规、换人等频繁操作的节点,数据录入和验证的互动流程可能出现冲突,从而导致得分、助攻、篮板等关键数据出现偏差。

第三,人员培训与制度约束不到位也是不可忽视的因素。统计员、操作员、审核员等在业务水平上的差异可能造成低级错误,而事后审核与纠正机制若不完善,则可能使错误在赛后长期存在。缺乏严格的责任追究和质量监控,也使得这一问题不易在短期内被根治。

2、得分混乱的影响与危害

得分混乱首先损害比赛的公信力。一场比赛若最终得分频繁被修正,或者在赛后才公布更正结果,观众、媒体和球队都会对比赛的“可信度”产生怀疑。毕竟得分是最基础、最直观的比赛结果,它出错就像根基动摇。

其次,对球员、教练和球队的行为判断、战术安排乃至赛后评价都可能受到干扰。如果某球员某场比赛被错误地多记或少记了几分,那么对其表现的评价、赛前策略的调整乃至合同谈判、媒体讨论等也会受到偏差影响。

此外,得分混乱还可能影响盘口、赔率和赛事统计数据的可靠性。尤其在一些联赛或媒体将季前赛纳入统计模型或数据挖掘时,若这些数据本身包含系统性偏误,就会进一步污染整个数据体系的准确性。

3、“球员虚打”动因与危害

所谓“球员虚打”,指的是部分球员在季前赛中并非全力求胜,而更多地在追求个人数据、刷得分、刷上场时间或制造亮眼表现,用以提升自身关注度或合同筹码。这种行为本身并不罕见,但在官方统计错误频出的环境中,其负面效应更易被放大。

从动因看,首先部分球员希望借季前赛亮眼数据在球迷、媒体和管理层面前展现自己,以争取更多正赛机会或在交易、续约谈判中取得主动权。其次,教练或经纪人可能默许或纵容这种行为,认为即便是季前赛,也能为球队赢得关注或吸引球迷目光。最后,在社交媒体时代,闪光数据容易成为热门话题或“爆料点”,进而形成舆论导向压力。

然而,这种“虚打”行为的危害也不可忽视。一方面,它可能进一步助长某些球员只注重数据、不注重团队的一言堂倾向;另一方面,在得分混乱、本就缺乏严格统计保障的时候,虚打行为可能被错误记录、被毁伤其他球员数据公正性;再者,从长远看,这种倾向有可能侵蚀体育精神,让比赛变成“敲打数据”的比拼。

4、信任裂痕的裂缝与修复

这些现象共同造成的后果,是联盟、球队与球迷之间信任的裂缝。球迷如果得不到真实可靠的数据,就可能对比赛热情减退,对官方权威产生质疑;球队若因此在内部统计、评估、奖金分配方面受到影响,也可能对联盟制度的不公平性感到愤懑。

在这种背景下,联盟必须承担起修复信任的责任。它需要在季前赛阶段就投入更多资源,对统计系统进行升级、增加审核机制、强化责任追究,并提高透明度和更正机制。例如,对已更正赛事公示详细更正日志、设立赛后统计异议机制、引入第三方监督等。

同时,球队和球员也应承担自律责任。球队可以在内部设立统计审核部门或专职人员,对官方数据进行校验;球员应自觉避免制造虚打倾向,尊重比赛本质与统计规矩。媒体和球迷也应在监督与批评中保持理性,既要发掘错误,也要推动正向改进。

总结:

zoty中欧体育下载综合来看,季前赛官方频现统计错误、得分混乱与球员虚打问题,既是技术层面、制度层面和人性层面交织下的产物,也是联盟体育公信力与竞技文化面临的挑战。在统计体系薄弱、资源投入不够的条件下,即便是“无关紧要”的季前赛,也不可被放任成为漏洞温床。

未来,要重建信任、提升可信度,必须从系统升级、机制约束、责任追究和文化导向多维度协同发力。只有如此,季前赛才能真正回归其预备性质,而不会沦为统计错误与数据炒作的温床。联盟、球队、球员与球迷共同担当,才能还比赛以真实、还数据以权威。